Sterne sind Extremlabore der Physik. In keinem irdischen Labor können derartig hohe Energien, Temperaturen, Drücke, oder Massen im Versuch verwendet werden, wie sie im Inneren von Sternen herrschen. Allerdings verhindert die leuchtstarke Atmosphäre den Blick in die darunter liegenden Schichten, sodass Astrophysiker nur indirekt auf die Bedingungen im Inneren des Sternes schließen können.

Ähnlich der Erforschung der Struktur unseres Planeten anhand gemessener Erdbebenschwingungen können Astrophysiker den inneren Aufbau der Sterne anhand periodischer Helligkeitsvariation rekonstruieren. Diese Schwankungen werden durch Schwingungen im Stern selbst hervorgerufen. Vereinfacht dargestellt verhält es sich wie beim Klopfen auf ein Weinfass. Ein hoher Ton lässt auf ein volles Fass (mit hoher Dichte) schließen, während ein tiefer Ton auf ein leeres Fass hindeutet. Nun kann man nicht auf einen Stern klopfen, um ihn zum Schwingen anzuregen. Dies erledigt der Stern von ganz allein: So werden in der Sonne diese Oszillationen durch Turbulenzen nahe der Sternoberfläche angeregt, die sich bis tief in den Stern ausbreiten. Unser Zentralgestirn wird ständig von Millionen von Oszillationen durchlaufen sodass sie ihre Helligkeit minimal mit typischer Weise auf Zeitskalen von etwa fünf Minuten variiert. Diese Forschungsrichtung nennt sich Asteroseismologie und ist der Forschungsschwerpunkt der Junior Research Group von Paul Beck am Institut für Physik der Universität Graz. Um die Schwingungen untersuchen zu können greifen die Forscher auf Messungen der Sternhelligkeit der NASA Weltraumteleskope Kepler und Tess, als auch auf die österreichischen BRITE Satelliten zurück.

Von besonderem Interesse für die Forschungsgruppe sind oszillierenden Sterne, die sich in einem Doppelsternsystem befinden. Bei Doppelsternen handelt es sich um zwei Sterne, die gemeinsam aus einer Wolke interstellaren Staubs geboren wurden und wie in einem Planetensystem um einen gemeinsamen Masseschwerpunkt kreisen. Da diese Sternzwillinge neben dem gleichen Sternalter viele weitere Gemeinsamkeiten haben, lassen sich auch die Unterschiede in der gemeinsamen Sternentwicklung besser verstehen. Besonders angetan haben es den Forschern Rote Riesensterne. Dies Sterne sind in einem Entwicklungsstadium, welches unsere Sonne in etwa 5 Milliarden Jahren erreichen wird, nachdem sie ihren Wasserstoffvorat im Kern aufgebraucht und zu Helium fusioniert hat. Allerdings sind nur sehr wenige Rote Riesen in Doppelsternsystemen bekannt. Während diese Weltraumteleskope bereits hunderttausende oszillierender Roter Riesen zutage gefördert haben, wurden bislang nur 40 oszillierende Riesen in Doppelsternsysteme gefunden.

Das internationale Team unter der Leitung von Paul Beck und unter Mitwirkung des Diplomanden Lukas Steinwender hat es durch eine neuartige Suchstrategie geschafft 99 bislang unbekannte oszillierende Rote Riesen in Doppelsternsystemen zu finden und zu vermessen. Somit konnten die Forscher die Zahl der bekannten und vermessenen Riesendoppelsternsysteme mit einem Schlag verdreifachen. Dieser Zuwachs ist bedeutend da die bisherige Stichprobe bestimmte Aspekte der Sternentwicklung nur sehr unzureichend abgedeckt hat. Durch die neu gefundenen Systeme kann nun die Entwicklung und Interaktion von Sternen in Doppelsternsystemen in einem weiteren Rahmen mit Hilfe von Asteroseismologie untersucht werden. Hierbei stehen neben einer strukturellen Analyse der Einzelsterne insbesondere die Gezeitenkräfte zwischen den beiden Sternen im Fokus der weiteren Forschung.

Die dazugehörige wissenschaftliche Arbeit wurde kürzlich im renommierten Fachjournal Astronomy & Astrophysics zur Publikation angenommen.

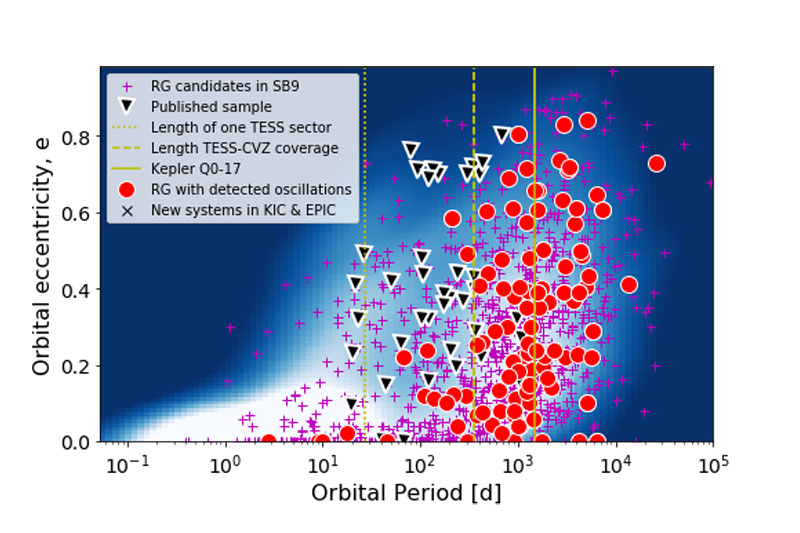

Bild: Beck et al. (2022, A&A accepted)

Die Abbildung zeigt die Perioden und die Exzentrizität der Umlaufbahnen der bereits bekannten (schwarze Dreiecke) als auch der 99 neu gefundenen Doppelsternsysteme (rote Kreise). Es zeigt sich sehr schön die neu gefundenen Systeme wesentlich längere Umlaufperioden besitzen als die bisher bekannten. Durch die Erweiterung der Gruppe der bekannten Doppelsterne mit Roten Riesen können nun ausführlichere Studien über die Entwicklung als auch die Gezeitenkräfte durchgeführt werden.